কাহিনীটা গ্রীক মিথোলজি থেকে নেয়া।

যখন দেবতারা রাজা মিডাসকে যেকোন একটি ইচ্ছেপূরনের বর দিলেন, সে প্রার্থনা করল যাতে সে যা কিছু স্পর্শ করবে তাই যেন সোনা(স্বর্ণ) হয়ে যায়।

তার ইচ্ছেপূরণ হল, রাজা তো খুশিতে আটখানা।

সে যা কিছু স্পর্শ করে, সব স্বর্ণের হয়ে যায় — গাছ, পাথর, বাড়িঘর সবই সোনার, এবার তাকে আর পায় কে? হাতের নাগালে যা কিছু পেলেন, স্পর্শ করেই সোনায় বদলে দিতে লাগলেন দুনিয়ার সব থেকে ধনী কিং মিডাস।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর রক্ত হিম করা আতঙ্কের সাথে রাজা আবিষ্কার করলেন, তার পানীয়, বিছানা, সিংহাসন, এমনকি খাবারদাবারও সব স্বর্ণে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

খুব দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রাজা তার ফুলের মত কোমল, ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চাটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের কষ্ট কমাতে চাইলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন, আর নিজের আলিঙ্গন থেকে সরিয়ে নিলেন তার মেয়েকে, পাছে তারও কোন ক্ষতি না হয়ে যায়।

কিন্তু হায়, ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

প্রায় বিস্ফোরিত চোখে রাজা দেখলেন, তার ফুটফুটে মেয়েটার কোমল শরীর পরিণত হয়েছে কঠিন স্বর্ণে! ছোট্ট শরীরটা থেকে বেড়িয়ে গেছে প্রাণ, আর তার হাতে পড়ে আছে হুবহু তার মেয়ের মত দেখতে একটা সোনার মূর্তি।

দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষটা ক্ষুধার্ত পেটে, ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে একদম একাকী হয়ে গেলেন।

আমাদের মানবসভ্যতাও ঠিক এইরকম একটি ইচ্ছেপূরণের সুযোগ পেয়েছে সেইদিন, যেদিন আমরা শিখলাম কিভাবে বাদামী দুর্গন্ধময় একটা তরলকে ম্যাজিকে পরিণত করা যায়।

এই তরল ম্যাজিকটাকে আমরা “প্লাস্টিক” নামে চিনি

প্লাস্টিকের সুবিধা হচ্ছে এটি সস্তা, ব্যবহার সুবিধাজনক এবং এতে জীবাণু বংশবিস্তার করতে পারে না।

ফলাফল? প্লাস্টিক এক নিমিষে বদলে দিল আমাদের জীবন।

কিন্তু প্রযুক্তির এ বিস্ময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতেও সময় লাগে নি। প্লাস্টিক আজ পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে আমাদের পরিবেশ ও জীবনধারা। এর দখলে আছে আমাদের ঘর, বাড়ি, কম্পিউটার, গাড়ি, খাবার, এবং প্রায় সব ধরনের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র।

আর এখন প্লাস্টিকের কালো থাবা ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে।

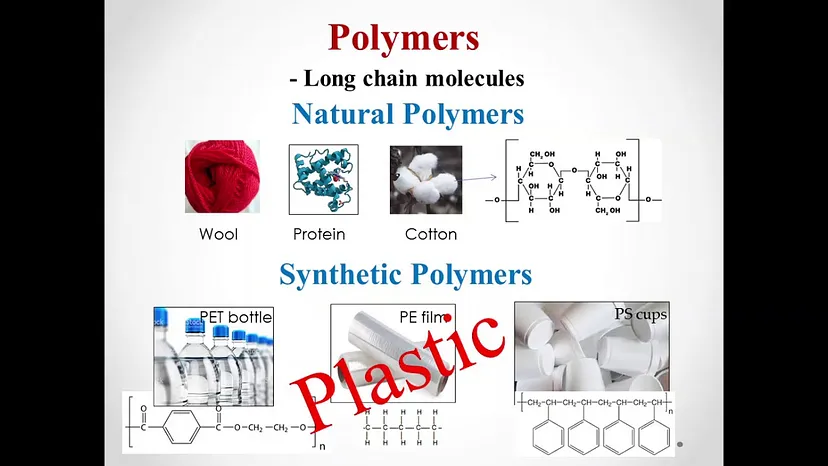

কিন্তু এই প্লাস্টিক জিনিসটা আসলে কি?

মানবজাতির ইতিহাসের অধিকাংশ সময় আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করতে প্রাকৃতিক জিনিসের কাছেই হাত পেতেছি। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে যখন প্লাস্টিক আবিষ্কার হল তখন তা আমাদের বিশ্বকে একেবারেই বদলে দিল।

প্লাস্টিক মূলত পলিমারের দ্বারা তৈরি। পলিমার হচ্ছে বিশেষ পদার্থের অণুর দ্বারা গঠিত লম্বা, রিপিটেড চেইন।

প্রকৃতিতে প্রায় সবখানেই পলিমার দেখতে পাওয়া যায়। জীবকোষে, রেশমে, চুলে, নানা ধরনের পোকার শরীরে, এমনকি ডিএন (DNA) এ তে পর্যন্ত নানা ধরনের পলিমার চোখে পড়ে।

কিন্তু এই পলিমার কৃত্রিমভাবেও তৈরি করা সম্ভব। অপরিশোধিত তেলকে তার মৌলিক উপাদানে ভাগ করে আর নতুনভাবে সাজিয়ে আমরা নতুন নতুন ধরনের সিনথেটিক (Synthetic) পলিমার তৈরি করতে পারি।

এই সিনথেটিক (কৃত্রিম) পলিমারের বেশ কিছু চমৎকার গুন রয়েছে। এরা হালকা, টেকসই এবং একে প্রায় সব ধরনেই আকারই দেয়া যায়।

এছাড়াও প্লাস্টিক কোন মানুষের হাতের সাহায্য এবং সময় অপচয় ছাড়াই অনেক বেশি পরিমানে উৎপাদন করা যায়। পাশাপাশি এর কাঁচামাল খুবই সুলভ এবং অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা।

আর তাই তখন থেকেই শুরু হল প্লাস্টিকের “স্বর্ণযুগ”

আস্তে আস্তে অনেক ধরনের প্লাস্টিকের উৎপাদন শুরু হল। আজকের দিনে ব্যাকেলাইট (Bakelite) নামের প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের মেকানিক্যাল পার্ট তৈরির জন্য। পাইপ, ইলেকট্রিক গিয়ার ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় পিভিসি (PVC)।

এক্রেলিক (Acrylic) সহজে ভেঙ্গে যায় না বলে একে কাঁচের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর নাইলন (Nylon) প্রধানত ব্যবহৃত হয় পোশাকশিল্পে, আর সামরিক জিনিসপত্র তৈরিতে।

আজকের দিনে আমাদের চারিপাশের প্রায় সব কিছুই অন্তত আংশিকভাবে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি।যেমন আমাদের কাপড়, ফোন, কম্পিউটার , ফার্নিচার,বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি।

এই প্লাস্টিক আবিষ্কারের কাহিনীটা কিন্তু বেশ মজার।

কি রকম?

সেই ইতিহাস জানতে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯ শতকে, যখন বিলিয়ার্ড বা পুল খেলার বল বানানোর জন্য হাতির দাঁতের বিকল্প খোঁজা শুরু হয়।

এর আগে বিলিয়ার্ড বল বানানো হত আইভরি (Ivory) বা হাতির দাঁত থেকে। ১৯ শতকে অতিরিক্ত শিকারের ফলে হাতির সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে কমে যাওয়ায় বড় বড় কোম্পানিগুলো আইভরির বিকল্প খুঁজতে শুরু করে।

তারা মোটা অংকের পুরষ্কারও ঘোষণা করে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮৬৩ সালে আমেরিকার জন হায়েট নামের এক লোক ৫ বছর খেটেখুটে তৈরি করেন পৃথিবীর প্রথম প্লাস্টিক, যার নাম “সেলুলয়েড (Celluloid)” ।

নামটা কি পরিচিত লাগছে?

আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে আপনার জন্ম সম্ভবত ২০০০ সালের আগে। তখন এই সেলুলয়েড ব্যাপক পরিচিতি পায় সিনেমার আর ক্যামেরার ফিল্ম রোল বানাতে ব্যবহৃত প্রধান উপকরণ হিসেবে।

কিন্তু এই সেলুলয়েডের এক বিশাল সমস্যা হচ্ছে এটা খুবই দাহ্য একটা জিনিস, যে কোন মুহূর্তে এতে আগুন ধরে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ফলে খোঁজ চলতে থাকে আরো নিরাপদ কোন বিকল্পের।

শেষমেশ ১৯০৭ সালে ফেনল আর ফরমালডিহাইডের মিশ্রনে তৈরি হয় ব্যাকেলাইট, যা দামেও সস্তা, আর খুব সহজে আগুনেও পোড়ে না।

সেই থেকেই শুরু। একে একে মার্কেটে আসে পিভিসি, এক্রেলিক, আর নাইলন। আজকের দিনের বহুল প্রচলিত প্লাস্টিক বা পলিথিন (পলি+ইথিলিন) এর যাত্রা শুরু ১৯৩৩ সালে।

আস্তে আস্তে বাজারের ব্যাগ থেকে, শ্যাম্পুর বোতল, এমনকি বুলেটপ্রুফ ভেস্ট — সবখানেই আসন গেড়ে বসে পলিথিন। এ যেন রাজা মিডাসের সেই সোনার বর পাওয়া হাত, যে হাত দিয়ে যাকেই স্পর্শ করা হয়, তাতেই আসে আমূল পরিবর্তন।

কিন্তু, প্লাস্টিক অনেক আগেই তার “যুগান্তকারী” নামের মুল্য হারিয়ে পরিণত হয়েছে “আবর্জনায়”।

কিভাবে? চলুন দেখে আসি।

কফি কাপ, প্লাস্টিক ব্যাগ কিংবা প্লাস্টিকে মোড়ানো খাবার (যেমন চিপস) এর প্লাস্টিক নিয়ে আমরা তেমন কোন চিন্তা করতে অভ্যস্ত না।খাবার খেয়ে প্লাস্টিকটা আবর্জনা হিসেবেই ফেলে দেই।

আমাদের মনে হয়,

প্লাস্টিক তো চোখের সামনে দেখি না, সমস্যা কোথায়?

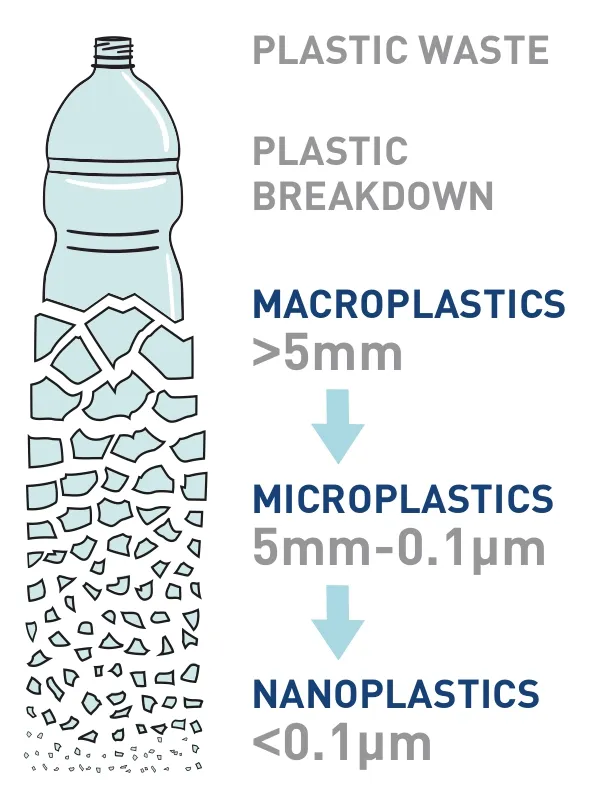

সমস্যাটা অন্য জায়গায়, আপনার চোখের সামনে না থাকলেও এই প্লাস্টিক কিন্তু রয়ে যাচ্ছে আমাদের পরিবেশেই। নিচের ছবিটা দেখলে প্রকৃতিতে প্লাস্টিকের শেষ পরিনতি সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাবেনঃ

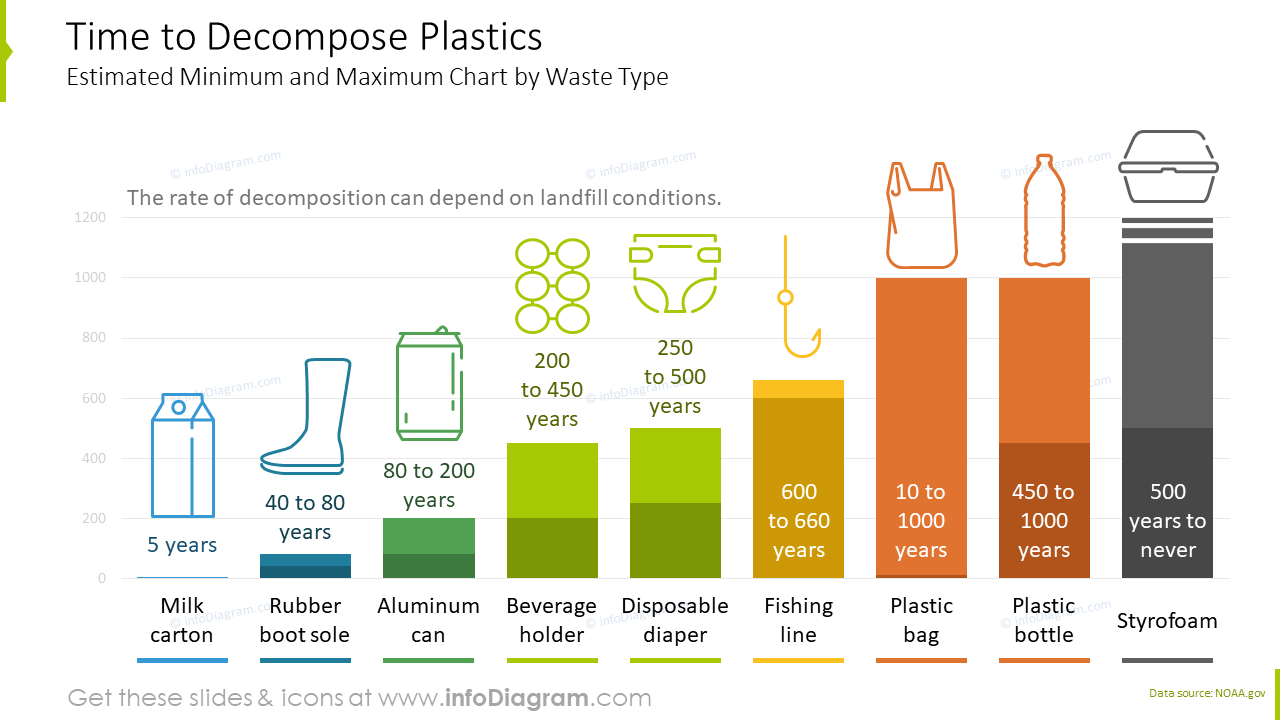

প্লাস্টিক এতোটাই টেকসই যে, এটা ভেঙ্গে প্রকৃতিতে মিশে যেতে ৫০০-১০০০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে।

কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এতো টেকসই একটা জিনিস আমরা এমন সব জিনিস বানাতে ব্যবহার করছি, যা কিনা কিছুক্ষণ পরেই আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেব।

পৃথিবীর ব্যবহৃত মোট প্লাস্টিকের ৪০% ব্যবহার করা হয়ে প্যাকেজিং এর কাজে। আমাদের দেশের কথা না হয় বাদই দিলাম, খোদ আমেরিকার মত দেশেই প্রতিবছর মোট আবর্জনার এক-তৃতীয়াংশ থাকে প্লাস্টিক।

আবিষ্কারের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৮.৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক আমরা ব্যবহার করেছি। একা ২০২২ সালেই ছিল ৪০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

এদের মধ্যে ৬.৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক এখন পর্যন্ত (1907-Today) আবর্জনা হিসেবে স্থান পেয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে,

এই আবর্জনা নিয়ে কি করা যায়?

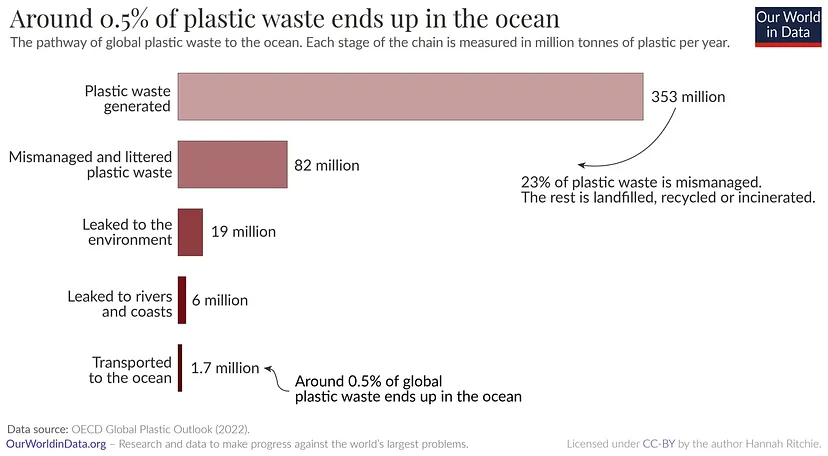

উপরে উল্লেখ করা প্লাস্টিকের মাত্র ৯% রিসাইকেল করা হয়েছে, ১২% পোড়ানো হয়েছে, কিন্ত বাকী ৭৯% এখনো রয়ে গেছে আমাদের মাটিতে, পানিতে।

প্রতিবছর ৮২ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক আবর্জনা এসে জমা হয় আমাদের চারপাশের পরিবেশে,যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গিয়ে জমা হয় আমাদের নদী, নালা, খাল, বিল, আর সাগরে।

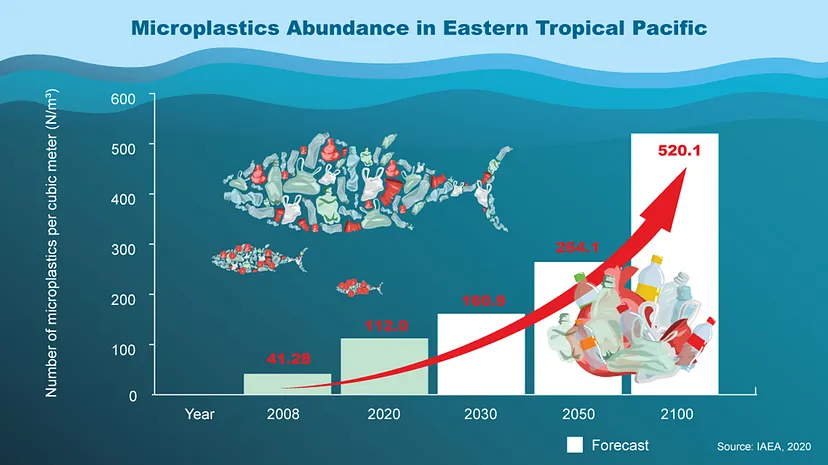

শুধুমাত্র সাগরের উপরের অংশেই প্রায় ৪২.৪ ট্রিলিয়ন মাইক্রো প্লাস্টিকের টুকরা ভাসছে বলে ধারণা করা হয়। আমরা প্রতি বছর উৎপাদন করে চলেছি প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন টন নতুন প্লাস্টিক।

এই ধারা চলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে সাগরে মোট মাছেদের ওজনের চেয়েও সাগরে প্লাস্টিকের ওজন বেশি হয়ে যাবে।

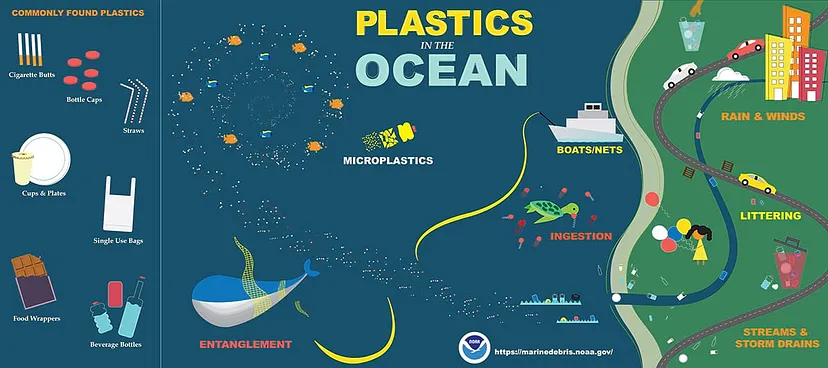

যেহেতু প্লাস্টিক সব জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাই অনেক সামুদ্রিক প্রাণি প্লাস্টিকে আটকা পড়ে যায়, কেউ কেউ প্লাস্টিক গিলেও ফেলে।

২০১৫ সালের হিসেব মতে, প্রায় ৯০% সামুদ্রিক পাখি প্লাস্টিক খেয়েছে। অনেক প্রাণীই পেটভর্তি হজম অনুপযোগী প্লাস্টিক নিয়ে অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে সামুদ্রিক কচ্ছপদের মধ্যে ১০০% এরই পরিপাক তন্ত্রে প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। তিমিদের বেলায় এই সংখ্যা ৫৯%, সী লায়নদের বেলায় ৩৬% আর সামুদ্রিক পাখিদের ক্ষেত্রে ৪০%.

কয়েক বছর আগেই স্পেনের উপকুলে একটা মরা তিমি (Sperm Whale) ভেসে আসে। সেই তিমিটার পেট কাটার পর দেখা গেল, সে ৩২ কেজি প্লাস্টিক ব্যাগ, নেট আর একটা ড্রাম খেয়েছিল।

আমাদের সাগরের প্লাস্টিকের সবচেয়ে বড় ভাসমান স্তুপটার নাম “The Great Pacific Garbage Patch”.

সাগরের প্লাস্টিক আবর্জনা নিয়ে কাজ করা দাতব্য প্রতিষ্ঠান The Ocean Cleanup এর মতে, এই আবর্জনা স্তুপের মোট আয়তন ১.৬ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি, যা কিনা ফ্রান্সের মত দেশের মোট আয়তনের ৩ গুণ।

আর এখানে মোট ১.৮ ট্রিলিয়নেরও বেশি প্লাস্টিকের টুকরা ভেসে বেড়াচ্ছে, যার মোট ওজন ৮০ হাজার টন। আরো ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে, এমন স্তূপের সংখ্যা কিন্তু একটা না।

প্রায় গোটা দশেক এমন স্তূপ আমাদের মহাসাগর গুলোতে ভেসে বেড়াচ্ছে, আর প্রত্যেকটার সাইজ আমাদের পুরো বাংলাদেশের অন্তত কয়েক গুন।

কিন্তু যদি এটাকেই আপনি প্লাস্টিকের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ইফেক্ট বলে মনে করেন তবে আপনার জন্য রয়েছে দুঃসংবাদ। আপনার, আমার সবার দিকেই প্লাস্টিকের একটা অদৃশ্য থাবাও এগিয়ে আসছে।

জি হ্যাঁ, আপনি ঠিকই পড়েছেন।

এই থাবাটির নাম মাইক্রো আর ন্যানোপ্লাস্টিক

প্লাস্টিকের কোন কণা যখন আকারে ৫ মি.মি. এর কম হবে তখন তাকে আমরা “মাইক্রো-প্লাস্টিক’ বলি। আর এর সাইজ ১ মাইক্রো মিটারের কম হলে তাকে বলে ন্যানোপ্লাস্টিক।

এদের নানা ধরনের কসমেটিক্স বা টুথপেস্ট বানাতে ব্যবহার করা যায়। তবে এদের অধিকাংশ আসে ফেলে দেয়া প্লাস্টিক থেকে।

এরা সূর্যের আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে ক্রমাগত ভেঙ্গে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হয়ে মাইক্রো আর ন্যানোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়।

এই ধরনের প্লাস্টিককে মোটাদাগে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় --

- ফাইবার (কাপড় বা নাইলন থেকে আসে )

- মাইক্রোবিডস (কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক)

- ফিল্ম (শক্ত প্লাস্টিকের ধ্বংসাবশেষ)

- ফ্র্যাগমেন্ট (বড় প্লাস্টিকের ভেঙ্গে যাওয়া ছোট অংশ ) এবং

- ফোম (ডিজপোজেবল আর ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের অংশবিশেষ )

এখন পর্যন্ত এভাবে পাওয়া মুক্ত মাইক্রো-প্লাস্টিকের কণার সংখ্যা প্রায় ৫১ ট্রিলিয়ন, এরা আবার আকারে ছোট হওয়ায় খুব সহজেই সামুদ্রিক সহ অন্যান্য প্রাণীর পেটে জায়গা করে নেয়।

বিজ্ঞানীরা আজ এসব দেখে শঙ্কিত, তারা বিশেষত চিন্তিত এমন সব কেমিক্যাল নিয়ে, যা কিনা প্লাস্টিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন-

- বিপিএ (BPA) = প্লাস্টিকের বোতলকে স্বচ্ছ করে কিন্তু আমাদের হরমোন সিস্টেমের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।

- ডিইএইচপি (DEHP) = প্লাস্টিকের বোতলকে নমনীয় আর ফ্লেক্সিবল বানায় কিন্তু তাতে আছে ক্যান্সারের ঝুঁকি।

- মাইক্রো আর ন্যানোপ্লাস্টিক পরিপাক তন্ত্রের নানা জায়গায়; লিভার, কিডনি সহ নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিষক্রিয়া ছড়াতে পারে।

- পারকিন্সন ডিজিজের (Parkinson's Disease) সাথেও এই মাইক্রো প্লাস্টিকের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন।

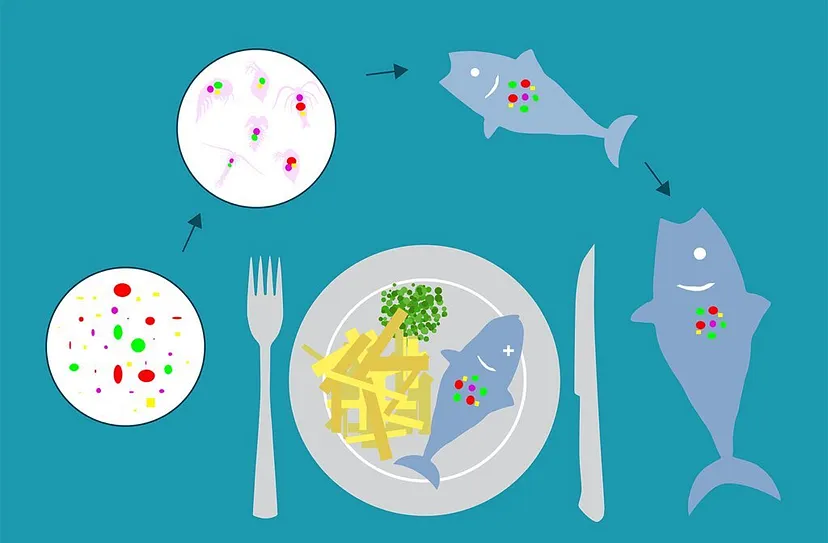

মাইক্রো আর ন্যানো প্লাস্টিক বিষাক্ত হিসেবে চিহ্নিত হলে আমাদের আসলেই অনেক সমস্যা দেখা দেবে কারন এরা ফুড চেইন বেয়ে ওপরে উঠতে পারে।

এর মানে আবার কি? বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

ধরেন, একটা প্ল্যাঙ্কটন ন্যানোপ্লাস্টিক খেয়ে ফেলল। সেই প্ল্যাঙ্কটনকে খেল এক ছোট মাছ, তাকে খেল বড় মাছ, তাকে আবার মানুষ। আমাদের কোন প্রাণীরই কিন্তু প্লাস্টিক হজম করার ক্ষমতা নেই।

তাই এই ন্যানোপ্লাস্টিক, প্ল্যাঙ্কটন থেকে চলে যাবে ছোট মাছের শরীরে, সেখান থেকে বড় মাছে, আর সেখান থেকে সেই প্লাস্টিক জায়গা করে নেবে মানুষের শরীরে।

বোঝা গেছে জিনিসটা?

এখন পর্যন্ত মাইক্রো-প্লাস্টিক পাওয়া গেছে মধুতে, লবণে, বিয়ার, কলের পানি এমনকি ঘরের ভেতরে থাকা ধুলার মধ্যেও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, মানুষের রক্ত আর ব্রেইন টিস্যু অব্দি পৌঁছে গেছে এই বিপদজনক মাইক্রো-প্লাস্টিক।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম CBS News এর বরাতে জানা যায়, প্রতি বছর ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১ লাখ ১৪ হাজার মাইক্রো আর ন্যানো প্লাস্টিকের টুকরা নিঃশ্বাস অথবা খাবারের সাথে আমাদের শরীরে এসে ঢুকছে।

এখন এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে একটু ভালোমত খুঁজলে

মাইক্রো আর ন্যানোপ্লাস্টিক পাওয়া যায় না।

আর এই অবস্থা সে শুধু সাগরের, তা কিন্তু না। কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির এক গবেষনায় দেখা গেছে মিঠাপানিতে বাসকারী ৫০% পোকার মধ্যেও পাওয়া গেছে এই ভয়ংকর মাইক্রো-প্লাস্টিক।

১০টা বাচ্চার মধ্যে ৮ টা বাচ্চার, কিংবা প্রায় সব বয়স্ক মানুষের শরীরেই “ফ্যালেট (Phthalate)” নামের প্লাস্টিকের অংশবিশেষ পাওয়া যায়।

এখানেই শেষ নয়, ৯০% এরও বেশি মানুষের প্রস্রাবে বিপিএ (BPA) এর উপস্থিতিও পাওয়া গেছে।

কিন্তু এখনো এই প্লাস্টিক দুষনের তেমন কোন লক্ষন মানুষের শরীরে দেখা যায় নি, তাছাড়া প্লাস্টিকের ক্ষতিকর বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণাও এখনো শেষ হয়নি।

তাই এখনো আতঙ্কিত হবার মত সময় আসেনি।

সঠিক তথ্য পেতে হলে আমাদের আরো অনেক বেশি রিসার্চ করতে হবে ।

কিন্তু এটুকু বলাই যায়, এমন অনেক কিছুই হয়েছে যা আমরা প্ল্যান করিনি, এবং প্লাস্টিকের ওপর আমরা নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেছি।

বিষয়গুলো ভীতিকর।

কিন্তু বিশ্বজুড়ে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

দুর্ভাগ্যবশত, না।

ব্যপারটা আসলে বেশ জটিল। প্লাস্টিক দূষণই প্রকৃতির একমাত্র চ্যালেঞ্জ নয়। প্লাস্টিকের পরিবর্তে যা ব্যবহার করছি, তার কোন কোনটা প্লাস্টিকের থেকেও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে আমাদের পরিবেশে।

যেমন, ডেনিশ সরকারের করা একটা রিপোর্ট অনুযায়ী, একটা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য তুলার ব্যাগ, প্লাস্টিকের ব্যাগের চেয়েও বেশি কার্বন নিঃসরণ করে আর তা তৈরিতে শক্তিও বেশি লাগে।

পরিমাণটা এতই বেশি যে, তুলার তৈরি একটা ব্যাগ প্রায় ৭১০০ বার ব্যবহার করার পর তা প্লাস্টিকের চেয়ে কম ক্ষতিকর বস্তুতে পরিণত হয়।

আমরা একটা জটিল বিনিময় প্রথা গড়ে তুলেছি, প্রত্যেকটা জিনিসেরই কোন না কোন ক্ষতিকর ইফেক্ট আছে এবং এদের ব্যবহারের সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়াটা অসম্ভব রকমের কঠিন।

অপরদিকে, প্লাস্টিক আমাদের এমন সব সমস্যার সমাধান দেয়, যাদের সমাধান করাটা আমাদের নিজেদের জন্যে বেশ চ্যালেঞ্জিং।

যেমন, সারা পৃথিবীতে এক বছরে মোট তৈরি করা এক-তৃতীয়াংশ খাবার কখনোই খাওয়া হয় না। এরা নানা আবর্জনার স্তুপে গিয়ে পড়ে আর পঁচে গিয়ে মিথেন গ্যাস ছড়ায়, আর তার ফলে প্রকৃতিতে বেড়ে চলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ।

এই বিপুল পরিমাণ খাবার অপ্রয়োজনীয় পচনের/অপচয়য়ের হাত থেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় এখনো ওই প্লাস্টিক প্যাকেজিংই।

আর এসব কারনেই গত ৩০ বছরে প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়েছে ৪ গুন। এটা জানাও জরুরী যে, এখন পৃথিবীর বিশাল পরিমান প্লাস্টিক দূষণ কোথা থেকে আসছে।

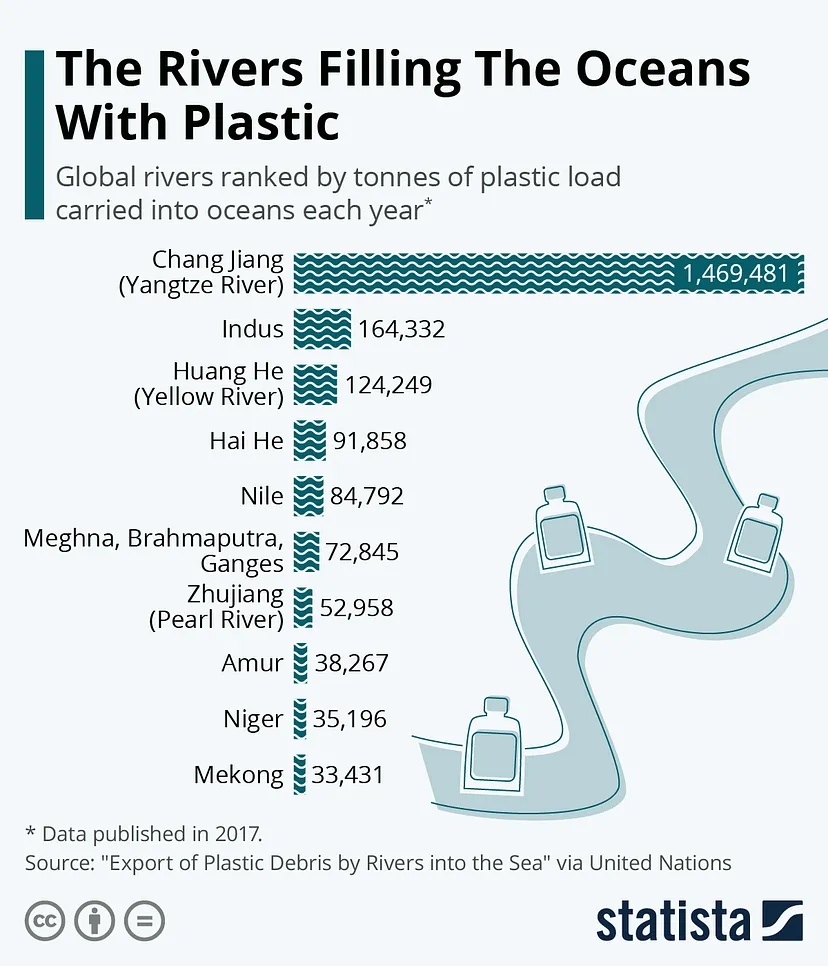

শুধুমাত্র এশিয়া আর আফ্রিকা মহাদেশের মাত্র ১০টা নদী থেকে আসে পৃথিবীর সকল ভাসমান প্লাস্টিকের ৯০%। যেমন ধরেন, চীনের ইয়াং সি নদী একাই প্রতিবছর ১.৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক সাগরে নিয়ে ফেলছে।

চীন, ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়ার মত দেশ গত কয়েক দশকে অভিনব মাত্রায় শিল্পায়নের মাধ্যমে নিজেদের উন্নত করেছে, যার ফলে পরিবর্তন হয়েছে লাখো মানুষের জীবন।

এই উন্নয়ন এতোই দ্রুত ছিল,যে আমাদের বর্তমান আবর্জনা নিস্কাশনের যে ব্যবস্থা, সেটি সবগুলা নতুন টাইপের আবর্জনা সংগ্রহ এবং রিসাইকেল করে কুলিয়ে উঠতে পারে নি, বিশেষ করে শিল্পকারখানা থেকে আসা আবর্জনা।

আগেই বলেছি, আজকের দিন পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে ব্যবহৃত মোট প্লাস্টিকের মাত্র ৯% রিসাইকেল করা হয়। ১৯% পুড়িয়ে ফেলা হয় (দুনিয়ার মোট গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদনের ৩.৪% আসে প্লাস্টিক থেকেই), আর বাদ বাকি সব গিয়ে জমা হয় আমাদের পানি আর মাটিতে।

যদি রাজনীতিবিদ আর নীতিনির্ধারকেরা এই সমস্যার সমাধান চান তাহলে উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ করা ঠিক ততটুকুই জরুরী, যতটুকু জরুরী দেশের ভেতরে নানা ধরনের ক্যাম্পেইন করে প্লাস্টিক দূষণের মোকাবেলা করা।

আর তার সাথে দরকার নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র এমনভাবে রি-ডিজাইন করা যাতে তাতে অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের ব্যবহার যতটুকু সম্ভব, কমানো যায়।

শেষকথা হচ্ছে,

প্লাস্টিক দূষণ সমাধানের প্রথম ধাপ হল

সবাই মিলে সমস্যাটা চিহ্নিত করা।

প্লাস্টিক-দূষণ একটা জটিল সমস্যা। আমরা একটা জাদুর বস্তু পেয়েছিলাম, বেশ ভালো একটা সময়ও পার করেছি সেই জাদুর কল্যাণে, কিন্তু আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার।

নাহলে কিং মিডাসের মতই আমরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যাবো, যেখানে আমরা যেতে চাইনি। বেশি দেরী করে ফেললে তখন পেছনে ফিরে আসার আর কোন উপায় থাকবে না।

আমাদের গল্পের শেষটাও হবে সেই লোভী আর বোকা রাজা মিডাসের মতই।

আপনার একার ব্যক্তিগত উদ্যোগও কিন্তু এই সমস্যার সমাধানে বিশাল ভুমিকা রাখতে পারে।

Your Action Matters. তাই ...

১. ডিজপোসেবল (মাত্র ১ বার ব্যবহার করা যায় এমন) প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে যতটা সম্ভব নিজে বিরত থাকুন, পরিবার-বন্ধুদেরও বিরত রাখুন।

২.নিজেরা সচেতন হয়ে বা জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে সবার কাছে নিরাপদ খাবার পৌঁছানো আর প্লাস্টিক আবর্জনামুক্ত সাগর গঠনের লক্ষ্যে কাজ করুন।

৩.যতটা সম্ভব সিনথেটিক, বা অতিরিক্ত কেমিক্যাল যুক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা কমিয়ে দিন।

৪. যদি প্লাস্টিক একান্তই ব্যবহার করতে হয়, তবে সেটা যাতে বার বার ব্যবহার (Recycle) করা হয়, তা নিশ্চিত করুন।

৫. প্লাস্টিক দূষণ রোধে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্ভব হলে সরাসরি, অথবা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকার চেষ্টা করুন।

মনে রাখবেন, আমরা একসাথে হলে প্লাস্টিক দূষণকে হারিয়ে দেয়া কিন্তু অসম্ভব নয়।

যদি নিজেদের কিছু করা ইচ্ছে হয় তবে, ঘুরে আসুন Clean Seas থেকে আর নিয়ে ফেলুন নতুন দিন তৈরি করার শপথ।

তথ্যসুত্রঃ

- The plastic pollution crisis — Story | IUCN

- A brief history of plastic — YouTube

- Plastic pollution is growing relentlessly as waste management and recycling fall short, says OECD | OECD

- Ocean Plastic Pollution Explained | The Ocean Cleanup

- The Great Pacific Garbage Patch Explained | Research | The Ocean Cleanup — YouTube

- Microplastics: A Real Global Threat for Environment and Food Safety: A State of the Art Review — PMC (nih.gov)

- Microplastic pollution in seawater and marine organisms across the Tropical Eastern Pacific and Galápagos | Scientific Reports (nature.com)

- Microplastic pollution in oceans vastly underestimated — study | Plastics | The Guardian

- Plastics found in fifty percent of freshwater insects — News — Cardiff University

- Microplastics in environment: global concern, challenges, and controlling measures | International Journal of Environmental Science and Technology (springer.com)

- Microplastics are infiltrating brain tissue, studies show: ‘There’s nowhere left untouched’ | Pollution | The Guardian

- Microplastics (nationalgeographic.org)

- Microplastics are everywhere: Is it possible to reduce our exposure? (bbc.com)

- Plastic Pollution: How Humans are Turning the World into Plastic

- Microplastics | Environmental Impact of Microplastics — Explained | UPSC

- Life Cycle Assessment of Grocery Carrier Bags

- Microplastic Pollution: The Big Problem with Tiny Plastic

- What really happens to the plastic you throw away — Emma Bryce

- How dangerous are microplastics? | DW Documentary

- How dangerous are microplastics and how often do people ingest them?

Comments

Post a Comment